Für viele Menschen hat das Smartphone die Kompaktkamera abgelöst. Man trägt es ständig mit sich, und durch die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten macht die Smartphone-Fotografie Spaß. Der Fotograf Chase Jarvis sagt: „The best camera is the one that’s with you.“

Laut einer Studie von BITCOM, dem Branchenverband der IT-, Telekommunikations- und Neue-Medien-Branche, nutzen „39 Prozent der Smartphone-Besitzer keine andere Kamera“. Gerade in der Urlaubszeit ist das Handy beliebt; „zwei Drittel der Smartphone-Besitzer (65 Prozent) schießen damit im Urlaub Fotos“. Und ein gutes Bild entsteht nicht nur mit einer guten Ausrüstung. Der Stern-Fotograf Harald Schmitt meint aus Erfahrung: „Ein berührendes Photo entsteht zuerst im Herzen, und erst dann in der Kamera!“.

Wichtig ist das Bewusstsein, dass die Smartphone-Kamera zwar über ausreichend Pixel, gleichzeitig aber nur über eine kleine Weitwinkellinse und einen Standardblitz verfügt. Hier einige Tipps, damit Ihre Fotos vom Schnappschuss zur gelungenen Aufnahme werden.

1. Saubere Linse

Als Alltagsgegenstand wird das Smartphone in der Tasche Staub, Krümel und sonstigen Störfaktoren ausgesetzt. Daher sollten Sie vor dem Fotografieren die Linse mit einem speziellem Reinigungstuch säubern.

2. Licht

Übliche Smartphone-Kameras sind nicht für Nachtaufnahmen ausgestattet. Deshalb: je weniger Licht, desto körniger wird das Foto. Nutzen Sie Tageslicht und fotografieren Sie nicht in Lichtquellen hinein. Positionieren Sie sich so, dass die Sonne das zu fotografierende Objekt erhellt. Die meisten Blitzlampen der Handykameras sind schwach. Blitzen Sie also nur im Ausnahmefall.

3. Stabilität

Stabilisieren sie ihr Smartphone mit beiden Händen oder mit einem Stativ. Bereits kleinste Handbewegungen führen zu unscharfen Fotografien. Nehmen Sie mehrere Bilder eines Motivs auf, und sortieren Sie später die unbrauchbaren aus.

4. Ran an das Motiv!

In der Regel haben Smartphones kein optisches, sondern ein digitales Zoomobjektiv. Daher verlieren die Fotos beim Zoomen an Qualität. Die Regel lautet: Nähern Sie sich dem Motiv!

5. Zusatzprogramme (Apps) nutzen

Um Ihre Bilder zu vervollkommnen, gibt es jede Menge Kamera- und Foto-Apps. Einige Apps bearbeiten Ihre Fotos direkt auf dem Smartphone nach (Camera+, Hipstamatic) oder erweitern Ihre Einstellungen direkt bei der Aufnahme. Nutzen Sie also die Apps, um Ihre Kamera möglichst kreativ einsetzen zu können.

6. Teilen

Gerade mit Communitys wie EyeEm, Instagram, Pinterest und Facebook lassen sich die Fotos direkt teilen. Einige Apps wie Instagram bietet auch das Nachbearbeiten und die Auswahl über Filter an. Finden Sie heraus, was Ihnen wichtig ist!

7. Experimentieren

Probieren geht über Studieren! Probieren Sie, und lernen Sie so die Grenzen und die Möglichkeiten Ihrer Smartphone-Kamera kennen.

8. Smartphone-Kalender

Auch professionelle Fotografen nutzen den besonderen Charme der Smartphone-Bilder. Tun Sie es Ihnen nach! Beachten Sie allerdings, dass die Auflösung nur für das DIN-A5-Format reicht.

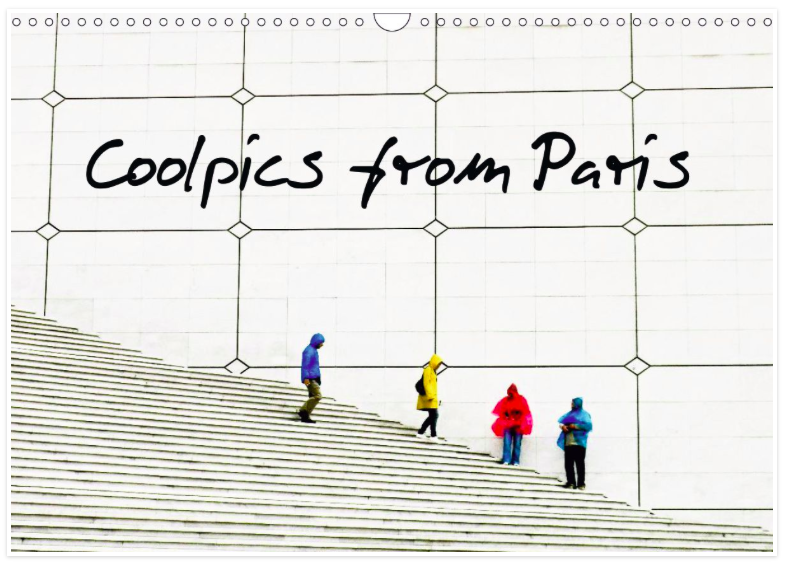

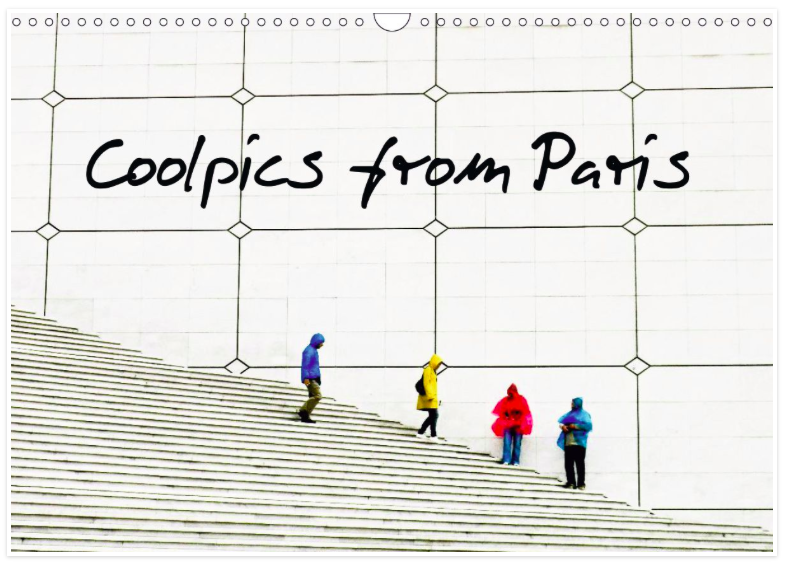

Ein besonders schönes Beispiel eines Kalenders mit Smartphone-Fotos ist Coolpics from Paris der Kunsthistorikerin Joanna Lemanska. Sie kombininiert ihr iPhones 4s, eine Fujifilm x 10 sowie eine Nikon Coolpics und hält damit Bilder fest, die durch den besonderen Blick der Fotografin eine spannungsreiche Harmonie ergeben: Pfützen, Spiegel, Glas und Metall benutzt sie, um wunderbare Reflektionen zu fotografieren.

Joanna Lemanska: Coolpics from Paris

Joanna Lemanska: Coolpics from Paris

Quiz: Welches Smartphone-Fotobuch schrieb Chase Jarvis?

Mailen Sie die Anwort bis zum 1. September 2013 an marketing@calvendo.de, und Sie nehmen an der Verlosung der Preise (Bücher, Videotrainings auf DVD, ein Abo der DigitalPHOTO und mehr) teil. Die Gewinner werden Anfang September bekanntgegeben.

Hinweis: Alle Artikel unserer CALVENDO-Kalendersommerreihe finden Sie unter blog.calvendo.de/category/sommer.